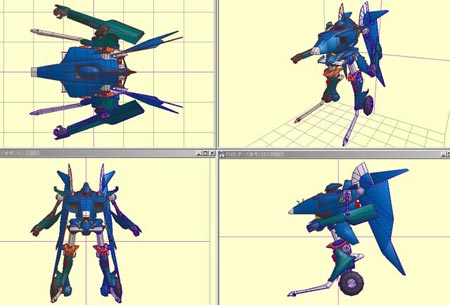

二脚歩行(右脚、左脚)。マニピュレータも2本(右腕、左腕)。

ホイールによる走行(フィールド・モーター)が認められている。

形態に関しては基本的には自由だが、二脚歩行のレギュレーションの細則には、股下の最低長、制御プログラムの機能制限等が盛り込まれており、それに従うと、ある程度似通った人型になる。

操縦系統に関しては、全チームの全マシンが完全なドライブ・バイ・ワイヤ。

現在のSFGマシンはすべて2スティック・2ペダル。

HOS(ハンズ・オン・スティック)の概念により、初期起動時・緊急時に使用する以外のすべての制御・操作に関するボタンの類いは左右のスティック(操作レバー)上に配置され、ドライバーは競技中にスティックから手を離すことなくマシンを機動させることができる。

FGマシンのほとんどの可動部はジェネレータからの

制御信号+エネルギー波を直接受け取って動作する。その構造と動作原理は人間における筋肉+神経系のそれとはまったく異なるものである。

FGの静的安定には

Posture Control by Swaying(揺らぎによる姿勢制御)技術が用いられる。レバーを放してほうっておくと、立ち止まって直立する基本性質がある(むろん電力のある間のみ。電圧が低下して安全装置が働くと、自動的に中腰から擱座姿勢を取る)。単純に言うと、いかなる場合にも、ギアは自身の姿勢の安定を取り戻そうと「し続けて」いるのだ。そして動的制御は、そのバランスを「崩し続ける」ことで行なわれる。

単純に言ってしまうと、姿勢補助として認められているPCSをいかに動的制御にうまく組み込むかが、開発者の腕の見せ所になる。これはソフトだけの問題ではないため、機体設計者や制御プログラム開発者のもうひとつ上位に立つ

ディレクターの能力が問われるのである。

● PCS(Posture Control by Swaying…揺らぎによる姿勢制御)

二足で直立するFGでは、基本姿勢制御にPCSが用いられる。

FGはPCSがなければ一瞬たりとも安定して立っていられない。

PCSの概念を解りやすく説明すると“手のひらに立たせた長棒”にたとえられる。棒を安定して立たせておくためには、絶えず棒がバランスを崩した方向へ手を移動させることが必要である。この連続した

“ゆらぎ”の動作を司るのがPCSとなる。

FGマシンの場合は手のひら上の棒とは異なり、関節をもち複雑に可動する立体である。可動により立体全体の重心も変化するため、PCSは実際には上記のたとえでは説明しきれないほど複雑な制御を行なっている。

しかしながら、この制御は機体各所から送られてくる事細かな位置情報(傾斜センサや、モーターの動作状況といったもの)を基に決定されているわけではない。なぜなら、FGマシンの大きな特徴として「配線の省略」が挙げられるからだ。それはエネルギーを伝達するためのものばかりか、各部の状況をフィードバックするセンサの数をも極端に少ないものとする。

マシンの次の瞬間の行動の決定については、まさに“手のひらの棒”ほどの単純な状態把握によると思ってもらえばよい。「現在、どのような姿勢であるか」よりも「どのようにバランスを崩しかけているか」のみを監視していると言えば解りやすいか。

各パーツへの動作の指示は実際に数値情報を出さねばならず、このパートについてはかなり複雑怪奇、またPCSの最重要要素といえる部分である。

このパートを特にACS(Adapting Control System)

──適応制御システム(後述)という。

ではまずPCS全体の機能について解説する。

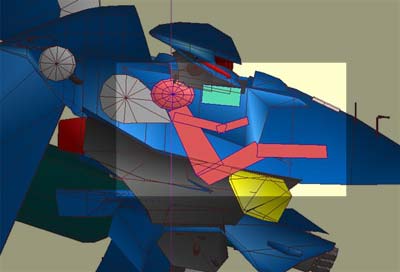

概念的に説明すると、PCSは手足を含めたマシンの構成要素(関節によって分割される単位)をすべて重心制御に利用している。PCSにとっては要するに手足、という把握ではなく、すべてが重心決定のための要素にすぎない。そのためウィングや装甲板といった付加構造物ですらその一部になりうる。

さらにFGの姿勢制御を理解するために重要なのは、関節についての理解である。

PCSは姿勢制御を

関節中心では考えない。かならず、すべてのパーツをおのおの要求する位置にもっていこうとする、そのために関節を動かすだけである。

そのためFGの各関節の可動範囲はさほど大きくない。脚の関節などはほとんど“揺らぐだけ”に等しい。それでもFGはバランスを損なうことなく立ち続けることができる。

PCSの優れたところは、その制御法がもたらす

負荷の少なさにある。関節に大きなエネルギーと負担をかけずに姿勢制御を行なうことができるのだ。

FGに実装されているPCSは、かならずしも人間が一般的に行なっている動作をもとに構築されたものではない。より合理的、かつ効率的なものといえる(しかしながら、PCS的な身体の制御を人間が行なうことは不可能ではない)。

合理的であるがゆえにFGマシンは、人間には一種理解しがたい挙動を示すことがある。特に最高峰のSFGのマシンのPCSは特殊かつ強力で、下位カテゴリから来たドライバーの中にはうまく扱えない者もいるほどだ。

ここで誤解してはならないのは、たとえば腕であれば1つのパーツが中心となり、それに付随するパーツが連動して動くのではないということである。

すべてのパーツが同時に次の移動点へ動こうとする。その積み重ねでFGの姿勢制御は実現しているのである。

手のひら上の棒でたとえるならば、棒が倒れ始めてから手を動かし、それに従って棒の上部が手のひらの上に移動し安定するのではなく、それらの動きは

同時であり、連続的であり、かつ継続的になされる。

仮にPCSに手のひらの制御を行なわせた場合、端から見ると棒は手のひらの上で静止しているように見えるだろう。それくらいPCSの能力は優れているのだ。

したがってPCS動作時のFGは、“PCS(揺らぎによる姿勢制御)”と名がついているように、ゆらゆら揺れながら立っているというわけでは決してない。

またPCSは先を予想する機能は持っていない。あくまでもその瞬間において最適な姿勢制御の指示を出し続けているだけである。

次に、PCSの動作をキャンセルさせることになる「ドライバーの操作」について述べる。

全身のあらゆるパーツを使って姿勢を安定させようとしているPCSにとって、ドライバーの操作というのは、それに真っ向から抗うものである。

たとえば腕の関節がなんらかの原因で故障した場合、PCSはその腕そのものを姿勢制御のためには使うことができない。しかしその他の部位だけで安定をはかることは難しくない。仮に片腕が動作不能に陥ったところで、全身のパーツでバランスをとるPCSにとってはさしたる問題とはなりえないからだ。

PCSはマシンのバランスを、“棒”あるいは“重心点をもとに決定した身体の基準の1点”といった単純な概念で把握するが、実際の安定制御は身体の各部位を分割するという概念を用いて行なっている。

このとき、分割された各部位から見ると、他が動く動かないにかかわらず、自らがどの位置に移動すればいいかということだけが問題となる。よって故障などにも強く、センサの計測誤差などとも無縁である。

しかしながら操縦者の意図によりたとえば腕部に任意の動き(照準など)をさせている場合など、身体(またはその一部)をあらぬ方向へ持って行かれるため、より不安定な想定外の状態へと強引に変化させられてしまうことになる。これはFGの安定にとっては、想像よりもはるかに危険な状態であるといえる。

それでも、PCSは休まずに次の行動を選択し続ける。

連続的にそれを行なうことで、「安定を取り戻そうとし続ける」状態を作ることができるからである。原理的には、障害物がない場合は、たとえホイールが空転(スピン)する路面状態であろうと、PCSは不安定な自身の姿勢を

連続的に安定状態へと導くことができる。それゆえ、「転倒」はあり得ない。

二足走行式のロボットであるFGにとってほとんど競技など不可能と思われる荒天下でも、PCSのおかげでドライバーは現実的にFGを操ることができるのだ。

ドライバーの操作が続いている間は、姿勢安定的に危険な状態であることは一瞬たりとも変わらない。ただし、同時に「安定し続けようと」しているという側面もあるために、過激な動作もある程度は許容できるのである。

ただし実際の競技中ではしばしば転倒という事態を見かける。

これはPCSがとり続けている姿勢制御の動作を上回る外的入力(ドライバーの過剰な操作、障害物などの物理的な実行阻害要素など)が連続的になされ、ある力学的な臨界点を超えたときに発生する。

雨天下などではそうした現象は当たり前だが起こりやすい。前述のようにPCSは時としてドライバーの予想できない動作を行なうことがあり、スリップしやすい路面状況では、それが突発的に発生することがある。

その際、姿勢制御をしようとするPCSの挙動に対してドライバーが意図せずにそれに抗する、もしくは助長するように過剰な入力をしてしまうと、最悪の場合は転倒してしまうことになる。

また故障によっても「力学的な臨界点」は低まるため、転倒などは起こりやすくなる。

極端な例でいうと、全身の関節を固定され、肩だけが動かせる状態では、腕を振り回すことでバランスをとり続けなければならないが、PCSのバランサーとしての機能は人間よりもはるかに優秀なため、ほとんどその腕すら動かさずにバランスをとることができる。しかしこれに「前傾させる」という外的入力が加え続けられれば、転倒はまぬがれないであろう。

それでも最高峰のSFGマシンになると、他のカテゴリや市販ギアなどとは比較にならないほど臨界点が高いところにある。なぜならパーツの重量は極限まで削り込まれ、関節のトルクや反応速度も桁違いであるからだ。そのためSFGマシンは、動作特性そのものが他とまったく異なる。

● ACS(Adapting Control System…適応制御システム)

PCSの概念自体はFGマシン固有のものではなく、この世界の自律・他律を問わないロボットのほとんどすべてに類似のシステムが搭載されている。しかしPCSのもつこうした基本性質を実現するACSというパートについては、ほとんどFGマシンのオリジナルであり、さらにいえば各チームやマシンによっても異なっている。

PCSが司るバランサーとしての動作そのものは、ACS(適応制御システム)の指令によって実現している。具体的な数値を算出し、マシン各部位に送る役割を担うACSの設計は、マシンの設計者がもっとも苦慮する部分である。

ACSのプログラムがおもに行なっているのは、現在のマシンのバランスの状態をもとに、

最適行動を決定することである。

決定に要する要素は、マシンの現在の状態、ドライバーの操作のふたつである。

本来であれば、ドライバーがどのような操作をしようともマシンの状態さえ見ていればPCSは機能する。つまり、PCSにとって最適解は常に1つである。しかし、それでは競技に勝つのが至上のFGマシンには不充分である。よって設計者は、最適解の求め方の指針をACSに与える際、たとえばドライバーの意図を汲むような動作になるよう調整するのである。

ドライバー側からすれば、無調整のACSでは、強固なバランサーシステムであるPCSが自分の操縦に対して常に干渉(≒抵抗)を続けているように感じられる。しかし最適化されたACSでは、あたかも

干渉の度合いを自動調整しているように見えるのである。

このように、各ドライバーに適した状態にPCSを微調整することで、FGマシンはより戦闘力を増すのである。

こうしたPCSの特性に早く馴染めるドライバーは、優秀である。

また、そうしたドライバーはPCSの機能を逆手にとった操作をし、より高度な操縦を行なうことがある。

前述のように、PCSの動作制御は単純に自らの安定のみを目的としたもので、ドライバーの望む行動に対しては必ずしも有効ではない。しかしPCSをうまく利用する方法はある。

PCSの姿勢制御動作に逆らわず、逆にそれを次の動作へ結びつけて、

わざと能動的に動かしてやることで、さらに効率的にマシンを機動させることが可能である。

ただし、これは誰にでもできるというものではない。

以下は余談である。

ワールドチャンピオンクラスのドライバーは、意識的にしろ無意識的にしろ、そうした操縦を少なからず行なっている。

キャラ・ブラウニーの操縦は、しばしば観客から“優雅”と評されるが、これはPCSの本質から外れる「流れるような動作」をうまくその性質に合致させる形で取り入れているからである。

彼女の操縦はおもに意図的に重心を移動させ、移動した重心に対してとられるPCSの姿勢制御を利用して、次の動作へ効率的につなごうとするスタイルである。

彼女自身が“優雅”であるかどうかは関係なく、観客から見ればそのマシンの動きは線でつないだように美しく見えるわけである。

また当代随一のドライバーといわれるフィリップ・レンツは、ほとんど“人間PCS”ともいうべき操縦能力をもっている。彼はPCSがなくてもマシンを転倒させずに維持できるのではないかというくらい反応速度がはやく、かつ理にかなった動きをさせることができる。

ほかのマシンとその操縦者に比べると、たとえ同じコンディションのマシンを操っていても、全体的にきびきびとして、無駄がない。方向転換も、スムーズというよりはクイックである。

もちろん競技においての強さは操縦技能だけによるものではないが、少なくともこの方面の素養に関しては、現時点ではこのふたりが最高峰といえるだろう。

主人公のフェリスの操縦方法であるが、彼女は前述のPCSの姿勢制御動作を外的要因が上回るか上回らないかの、ギリギリのあたりの操作を好んで行なう。

フィリップ・レンツのような超人的な技能まではないにせよ、PCSの姿勢制御限界を超えそうな高速バトルは、他に対して大きなアドバンテージを生む。自身の転倒の危険も少なからずあるが、相手にしてみれば照準がつけにくいばかりでなく、追尾のために無理な機動を誘われるため、不安定になりやすいのだ。